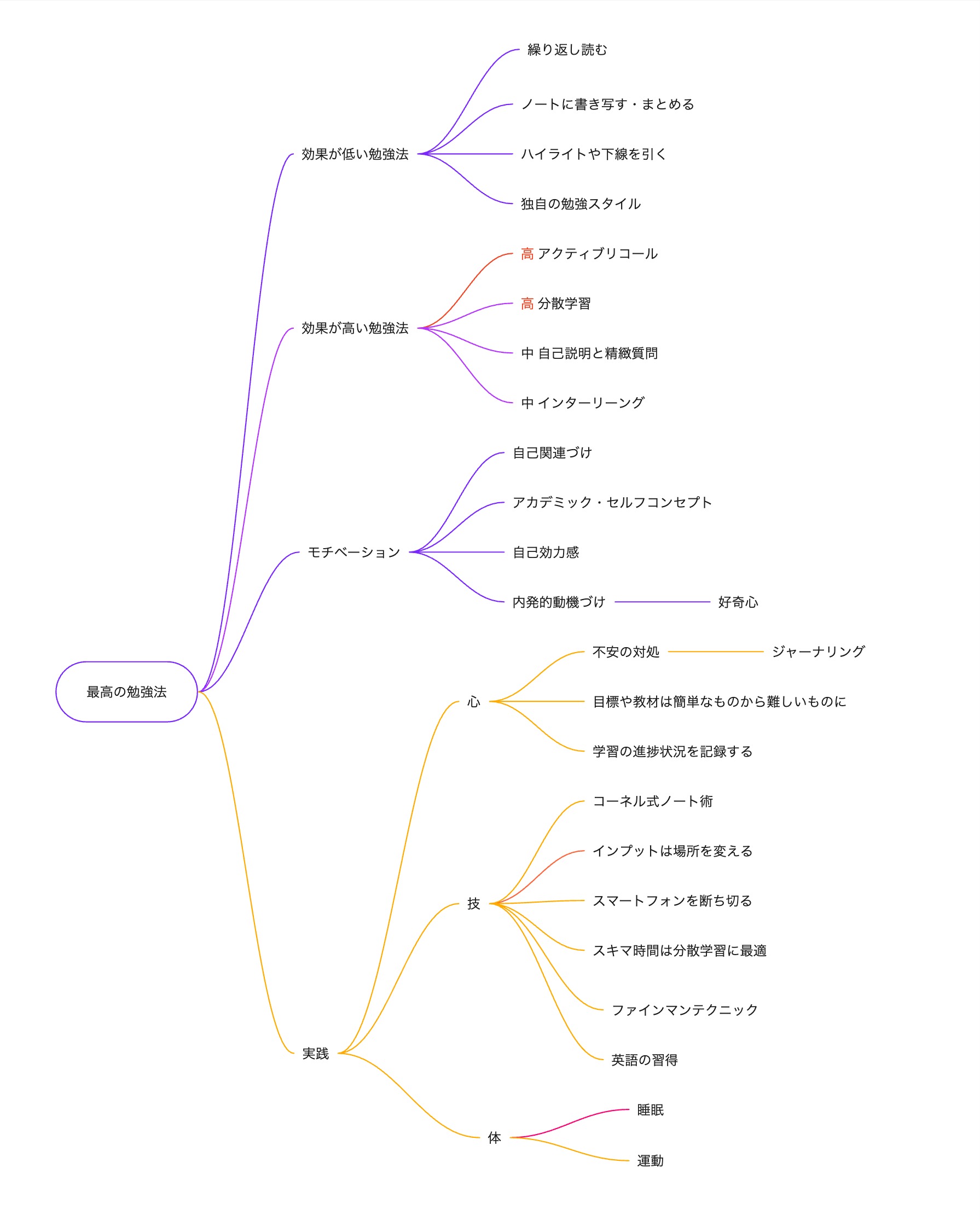

最高の勉強法

全体像

効果が低い勉強法

繰り返し読む(再読)

同じ文章を 2 回目に読むときの方が最初に読んだ時よりも慣れ、覚えた・わかった気になってしまうため、深い情報処理が新しく行われにくい。この心理的な現象のことを「流暢制の錯覚(幻想)」と呼ばれる。

記憶にはある程度の負荷を脳にかけることが大切。これは「望ましい困難」と呼ばれている。

ノートに書き写す・まとめる

要約の質が高ければ効果がある場合もある。

情報をまとめたい場合は、教科書や参考書など 1 つのソースに集約するのがよい。ノートにまとめ直すのは時間がもったいないし、情報が散在することで管理の手間なども発生する。

ハイライトや下線を引く

ハイライトをより効果的に行う知識を持っている場合や文章が難しい場合には役立つ。大事なところや強調したい箇所に引くと良い。しかし、線を引いたことにより勉強した・理解した気になってしまうことがある点に注意。

独自の学習スタイルに合わせる

自分だけにあった勉強法は効果がないことがほとんど。

効果が高い勉強法

アクティブリコール

勉強したことや覚えたことを能動的に思い出すこと・記憶から引き出すことを「アクティブリコール」と言う。アクティブリコールは他の勉強法に比べて勉強直後に覚えている自信が一番なかった。

また、思い出すための手掛かりが少ない状態でアクティブリコールを行う方が学習効果が高い。

プロダクション効果

情報をただ黙読するよりも、書き出したり、ブツブツ呟いたり、声に出した方が記憶に定着しやすい効果のことを「プロダクション効果」と呼ぶ。

プロテジュ効果

誰かに教えているフリをしながらアウトプットすると、情報の整理や記憶の定着を促す効果が確かめられている。この効果のことを「プロテジュ効果」と呼ばれる。

分散学習

一度にまとめて勉強するよりも時間を分散して勉強する方が長期的な記憶の定着に良い。この効果は「分散効果」と呼ばれる。また、学習の間の時間(ラグ)が長いほど、学習内容が長期的に記憶に定着しやすいと言う効果は「ラグ効果」と呼ばれている。

精緻的質問と自己説明

「頭の中で自分と自分が質問や会話をしながら、学習していく」方法である。

精緻的質問

勉強した内容に対して「どうしてそうなっているか(Why)?」、「どのようにそうなっているのか(How)?」などと自分自身に質問していく勉強法。

日常の些細なことでも子供のように「なぜ?」と質問しながら過ごすと、知識にも深みが生まれ、日常が楽しく過ごせるようになる。

自己説明

何かを学習している時に、学習者が自分自身に向けて、学習内容や学習過程の理解について説明すること。学んだことを自分の言葉で自分に説明してみる、すでに自分が知っていることと関連づける、自分の理解がどれくらいかを客観視してみるなどといったこと。

インターリービング

似ているけれども異なった複数のスキルや勉強のトピックを交互に学習する学習法。似ている領域が混ぜこぜして問題を解くと、どの概念や解放を適用すべきかを自分で考えなければならないため、より脳に負荷をかけることになり記憶の定着に良い。

インターリービングは一つの領域を学習するブロック学習よりも学習者が効果を実感しにくいと言う特徴がある。

注意点としては、全く異なる教科を混ぜこぜにしてもあまり効果が望めない。また、元々の知識レベルが低い場合(全く理解していない場合)は、ブロック学習の方が効果が高いと言う報告もあるため、最初にブロック学習を行い、ある程度を理解を深めてから、インターリービングを導入した方が良い。

モチベーション

自己関連づけ

人間は自分に関連した情報の方が覚えやすいという特性がある。勉強する時、なぜそれを自分は学ぶべきなのか、それについて自分で明確な答えを見出せているなら、それは学ぶための大きなモチベーションになる。

アカデミック・セルフコンセプト

アカデミック・セルフコンセプトは、「自分は数学が得意だ」、「自分は理系だ」といった学業に関する自分自身についての認識である。アカデミック・セルフコンセプトがあることによって、モチベーションに好影響を与え、結果として成績がよくなり、相互に影響し合う関係。

自己効力感を高める

自己効力感とは、ある目的を達成するために必要な行動を、どの程度うまく行うことができるかという個人の確信の程度で、「自分にはこれができる」という感覚のこと。自己効力感が高い人は、学習のモチベーションが高く、学習プロセスを自分自身でよくコントロールできる。また、自己効力感が高まると、その分野への興味が強まり、興味が強いと自己効力感が高まるといった相互作用がある。

- 成功体験: 自分自身で課題に取り組み、成功する経験を積む

- 代理体験: 他人が何かの課題を成功させることを観察すること

- 言語的・社会的説得: 友人や上司などに「君ならできる」と言われるといった励ましや支持

- 生理的・感情的: 不安や緊張などの感情や動悸などの生理的反応

内発的動機づけ

内発的動機づけは自分が何かをする理由が、その行動自体に楽しさや興味を見出している状態である。「好きだからやる」、「楽しいからやる」など。この内発的なモチベーションがモチベーションを維持しやすく、学習効果を高める。逆に外からの報酬や罰に反応して生じる動機づけは外発的動機づけと呼ばれている。「親に怒られないため」、「上司に頼まれたから」など。

内発的なモチベーションの特徴は、

- 自律性: 自分の行動を自分で、選択・決定すること

- 有能感: 自分が何かを上手にできるという実感や、挑戦を成功させる能力

- 関係性: 他人とのつながりや帰属意識を持つこと

好奇心

好奇心が働いている時は、ドーパミンが放出されるため、集中力も高く、やる気もあり、覚えやすいし、忘れにくい。そのため、好奇心がある分野は思うがままに動くと良い。

実践

心

自分との関連を考える

勉強する・新しいことを学ぶ時はなりたい自分を明確化して、なぜそれをするのか・勉強するのかを自分に問うことで自己に関連づける。

学習の進捗状況を記録する

セルフモニタリングといい、自分の勉強の進捗状況を記録することが自己効力感を高めるのに有効。

目標や教材は簡単なものから難しいものに

達成可能な小さな目標を設定し、成功体験を積み重ねていくことで自己肯定感を高める。

何かの領域を新しく自分で勉強する時も、最初は簡単すぎず、難しすぎない教材から始める。「Optimal challenge(最適な難易度)」が人の興味やモチベーションを高めるから。また、その領域の全体像をできるだけ早く把握することができ流のと同時に、知識の土台を作ることができる。

不安への対処

「努力が水の泡になったらどうしよう」、「本番で失敗したらどうしよう」という将来への不安を感じることがある。「今日 1 日の区切りで生きる」こと、今出来る目の前のことを精一杯にやることを意識すると良い。

また、不安や焦りなど、ネガティブな感情に対処に有効なのがジャーナリング。ジャーナリングはある出来事に対する自分の感情や考えと、それに対する自分の理解や、取ろうとしている対処法について書く。

- 悩んでいる事柄を詳しく書き記す

- それについて自分にできることを書き記す

- どうするかを決断する

- その決断を直ちに実行する

体

睡眠

記憶の長期間保持するための固定というプロセスは睡眠中に促進される。そのため、何かを記憶した後に、比較的に早く寝た方が覚えたことを忘れにくい効果がある。つまり。寝る前に学習・復習することは有効である。

運動

脳にとって刺激の多い活動した方が認知機能によい。沢山学ぶことによって海馬の細胞が増える。また、運動することによっても海馬の細胞の増殖を促し、認知機能を向上させる。

技

白紙勉強法

何の情報を見ないで、覚えたい内容を白い紙にできるだけ書き出す(アクティブリコール)

。その際に「人に説明する(プロテジュ効果)」ように「口に出して(プロダクション効果)」書き出すとさらに効果 UP。また、内容を見直すフィードバックを行うことで記憶の抜け漏れを補うことができる。

連続的再学習

- 新しい内容を学習する時、内容を思い出せるようになるもで少なくとも 1 ~ 3 回アクティブリコールをする

- 1 日 ~ 1 週間後にまたアクティブリコールをする

- 忘れている内容についてはもう一度知識を確認する

- 少なくとももう 1 回アクティブリコールをする

自己質問と自己説明

情報収集時に積極的に「なぜ?」「どうして?」を自分に質問するようにする。新しい情報を以前の知っている情報と関連づけて自分の言葉で説明してみる。何が知っていることで何が知らないことか・難しいことかを言語化してみる。

隙間時間は素晴らしい勉強時間

通勤・通学の移動時間、休憩時間、トイレの時間、誰かを待っている時間、家事や育児の合間などは、アクティブリコールや分散学習を行う良い勉強時間。

英語を習得せよ

最新の情報やより正確で専門性の高い情報を得るためには英語の能力が必須。

ファインマンテクニック

- 理解したい概念や問題を書く

- その下の余白に他の人に教えるかのように説明してみる

- 明確な答えを書けるほど理解していなかった場合には、下の教材に戻って答えを見つける

スマートフォンは断ち切る

スマートフォンは使っていなくても、机の上やポケット・かばんにあるだけで、脳のパフォーマンスに影響を与える。

何かを勉強した後の「ぼーっとする時間」は記憶の長期記憶への保存(固定化)に一定の役割を果たしているという論文がある。何も考えない時間を確保するためにもスマートフォンと距離を取ることは大事。

コーネル式ノート術

- 覚えたい内容を書く

- 勉強内容についての質問やキーワードを書く

- 何を学んだか自分の言葉で短くまとめる